Chi la vuole scrivere questa parte? Io non sono tanto sicuro di riuscirci per bene… perchè quando si parla di Dragon Ball tutti quanti l’hanno visto, tutti lo conoscono, e possono citare a memoria, causa determinate politiche televisive, svariati frammenti delle avventure di Goku, ma fondamentalmente, tra tutte queste persone, quanti hanno davvero letto il manga di Dragon Ball? E per leggere non intendo aver sfogliato una volta (perchè è quello che si fa spesso con le storie che si conoscono già) ma aver riflettuto attentamente i suoi vari aspetti.. anche perchè sono sempre rimasto dell’idea che il manga di Dragon Ball sia un’esperienza mille volte più coinvolgente rispetto a quanto potrebbe essere la sua serie anime, poichè questa perde quella che è la chicca dello stile narrativo di Toriyama: un ritmo serrato di eventi che si susseguono; in Dragon Ball i personaggi tendo a focalizzarsi su un problema alla volta, evitando cautamente noiose deviazioni. Per questo ne approfitto e ne consiglio la lettura (non la visione, per l’appunto) nemmeno troppo impegnativa, tutto Dragon Ball infatti è composto da 42 volumi (l’edizione Deluxe, la migliore per quanto riguarda l’adattamento): anche perchè, a trent’anni dalla sua uscita questo manga influenza ancora gli autori moderni, come guida e fonte di ispirazione, e nessuno degli autori moderni, soprattutto quelli della Shueisha, riesce a scrollarsi di dosso quest’influenza che comincia ad avere quel sapore di vecchio…

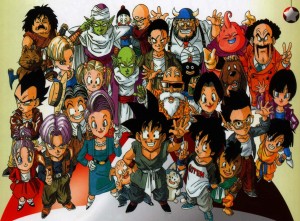

Permettetemi un simpatico paragone, se il genere shonen action fosse la matematica, Dragon Ball sarebbe l’algebra: è un’opera che sia nella sua genesi, sia nella sua struttura tende ad essere recuperata e citata ancora oggi, un manga che è fondamentale tenere presente in questa mia serie di approfondimenti perchè in qualche modo dal 1984 in poi è possibile leggere qualcosa di Dragon Ball in ogni shonen manga. Ma se vi dicessi che, stando a quanto affermato da Toriyama nel 1995, questo suo manga doveva durare circa un anno? L’idea iniziale infatti era limitata alla prima ricerca della sette sfere del drago (condannando la Shueisha a non dimenticare più questa cifra.. sette le sfere del drago, sette le stelle sul petto, sette i mari, sette i chakra..), come omaggio al noto Saiyuki, ma il successo fu tale che Toriyama venne convinto a proseguire il suo lavoro, e da quel momento in poi si succederanno svariati archi narrativi che mai si mischieranno troppo, in cui l’autore inserirà un po’ di tutto dandogli comunque una struttura omogenea. Dopo la ricerca delle sfere del drago introdurrà il filone delle arti marziali, col primo torneo Tenkaichi, per poi dedicarsi a uno dei nemici più noti di Goku, l’organizzazione del Red Ribbon. Ancora arti marziali, con il secondo torneo Tenkaichi e l’introduzione del personaggio di Tenshinhan (che Toriyama annovera tra i suoi preferiti, insieme a Crilin e Trunks del futuro), in cui la violenza diventa un po’ più matura, meno giocosa perchè prossimo l’arrivo del Grande Mago Piccolo in cui il manga raggiunge la sua piena maturità… e ci condanna al problema delle resurrezioni, o della non morte, nello shonen manga. Finalmente poi, dopo un salto di qualche anno in avanti, Goku riesce a vincere il Tenkaichi battendo Piccolo, e la saga viene infine trasportata nella sua fase adulta, in cui i personaggi divenuti i migliori sulla Terra cominciano a guardare allo spazio… arrivano i Sayan, i Namecciani, arriva Freezer e la storia raggiunge proporzioni cosmiche nel momento in cui Goku arriva a compiere il suo destino. E tutti abbiamo pensato almeno una volta che sarebbe potuta finire lì, che sarebbe stato davvero meraviglioso se il finale fosse stato quello. Perchè questa è veramente una bella storia.

In questo volume Goku muore (nota, si riferisce alla morte al Cell Game). Penso che sia meglio non essere troppo affezionati ai personaggi che si disegnano, ma è anche abbastanza triste disegnare la morte di un protagonista che mi ha fatto compagnia per quasi dieci anni. Ho cercato di pensare ad altri modi, ma farlo morire è stata indubbiamente la scelta migliore. Ho cercato di non essere mai troppo cupo nel corso degli anni, nonostante ciò ti prego, Son Goku, perdonami! (Akira Toriyama, 1993 introduzione al volume 35)

Poi cominciano i problemi, e la linearità costruita da Toriyama comincia ad incrinarsi, a spezzarsi perchè il pubblico ne vuole ancora: ritornano i cyborg del Red Ribbon, arriva Cell e Toriyama costruisce capitolo dopo capitolo una delle saghe che avrebbe potuto trasportare Dragon Ball in una nuova dimensione col passaggio di testimone alla generazione successiva. Sempre in un’intervista del 1995 Toriyama affermava che i personaggi di questa saga siano nati mano a mano che venivano inseriti, spronato dalle lamentale del suo redattore: “non mi dirai che quel vecchio e quel grassone sono i cattivi“, oppure “loro due? Ma sono due ragazzini!” E quindi Toriyama si inventa questo Cell, che si rivela funzionale al punto giusto, anche nella sua funzione di essere non tanto il nemico di Goku, quanto quello di Gohan. Ma purtroppo il pubblico non apprezzerà il primogenito del protagonista come Toriyama sperava, e il Sayan cresciuto sulla Terra tornerà nell’ultima saga per combattere Majin Bu. Lo spazio lasciato alla resurrezione, l’idea di sfruttare le sfere del drago e tale strumento narrativo negli anni passati rivela la sua reale natura e pugnala Toriyama alla spalle rendendogli impossibile liberarsi dei suoi personaggi rinnovando la storia. Quello della saga di Majin Bu è un Toriyama stanco, con poche ma geniali frecce al suo arco, che sente un fatale bisogno di tornare a fare in qualche modo fumetto umoristico, le sue gloriose origini che gli paiono lontane dopo anni di battaglie. Nel 1995 Dragon Ball finisce sebbene la Shueisha, che lo piange ancora, lo starebbe ancora pubblicando se l’autore avesse voluto. Toriyama ne ha abbastanza, mette un finale frettoloso, saluta tutti e chiude la serie: un violento trauma colpirà i lettori giapponesi, che dopo undici anni di avventure non sapranno più cosa leggere. Anche perchè, Toriyama, come molti degli autori che hanno gestito una serie lunga nella Shueisha, sembrava restio a ripetersi.

Vorrei ringraziarvi per aver letto Dragon Ball con piacere… sono veramente felice che mi abbiate sostenuto fino alla fine! Avevo già da un po’ di tempo l’idea di concluderlo, ma per varie cause non ho potuto annunciarlo fino all’ultimo capitolo. Mi dispiaceva davvero, ma ho voluto chiedere quasi per forza di concludere questo manga a tutti coloro che hanno lavorato per me, per poter fare un nuovo passo.. chiedo scusa col cuore a tutti, anche ai lettori… ora farò una breve vacanza, ma quando rientrerò creerò con calma qualche storia autoconclusiva, ci vedremo senz’altro di nuovo… spero che le mie nuove opere vi divertiranno! Allora, arriverderci alla prossima! (Maggio 1995, Akira Toriyama su Weekly Shonen Jump)

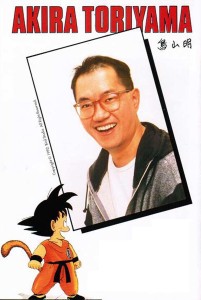

Ma che tipo di persona è Akira Toriyama? Il padre dello shonen moderno è stato definito da Masakazu Katsura (i due sono amici dai tempi in cui Toriyama pubblicava Dr. Slump&Arale, in quanto avevano lo stesso redattore) come una persona umile che non accetta consigli da nessuno. A parte il fatto che tutti i giapponesi vengono definiti come umili, queste poche parole mi sono sempre rimaste impresse, e l’idea che mi sono fatto di Toriyama non è poi tanto positiva: aggiungendo il fatto che non è disponibilissimo all’incontro con pubblico e giornalisti, e che afferma di aver smesso di seguire con passione manga e anime all’età di 11 anni (guarda caso la durata di Dragon Ball) preferendo la cinematografia e il motociclismo, quest’idea diventa sempre meno positiva. Il padre dello shonen moderno mi pare una persona poco simpatica, ma rappresenta perfettamente l’archetipo del mangaka professionista non alimentato dalla sua passione, e quindi in perfetta salute.

In Dragon Ball, comunque, sono presenti tutte le caratteristiche dello shonen tranne una: partendo del presupposto che molti autori moderni sono cresciuti con quest’opera è ovvio che abbiano maturato un loro linguaggio, una loro idea e modo di procedere che può essere analizzata contrapponendola allo stile di Toriyama. Ma da sempre, coloro che si sono voluti allontanare dal suo stile, e dai svariati paragoni, sono proprio quelli che hanno deciso di puntare su quella caratteristica che Toriyama ha deciso di ignorare, ovvero, la crescita e la maturazione psicologica dei loro protagonisti. Attenzione, i personaggi di Dragon Ball cambiano col passare dei capitoli, alcuni maturano (Tenshihan, per esempio), ma Goku rimane tale e quale a se stesso dall’inizio alla fine, non vacilla mai, non ha mai un dubbio e saprà sempre fare la cosa giusta al momento giusto: vedere Goku salvare il genere umano è sempre un piacere. Ma Goku rappresenta anche, paradossalmente, l’ideale di “buon papà” nella società giapponese: in Giappone, fino a qualche anno fa (ancora oggi, anche se attualmente le cose stanno cambiando) sposarsi non era la conseguenza di passione e forte innamoramento, ma la matura scelta di costruire una famiglia insieme a una persona con cui si sta semplicemente bene. Toriyama stesso, come molti mangaka, non avrà avuto una vita sentimentale eclatante, si è sposato con quella che probabilmente fu il suo placido primo amore (fonte incerta), a sua volta una fumettista (Nachi Mikami), con cui ha messo su una famiglia di cui difende strenuamente la privacy. Il modo di essere genitori di Goku e Chichi, semplice ed onesto, ha tutta l’aria di essere un riflesso di quella che è la sua personale esperienza. Fa riflettere il fatto che nella maggior parte dei shonen moderni le famiglie vivono delle condizioni drammatiche (ne parleremo, oh si, se ne parleremo).

Per il resto c’è tutto, ecchi, elementi umoristici, trasformazioni, comparsa di nemici sempre più forti e l’introduzione di quella dinamica shonen nella quale il nemico di oggi è l’alleato di domani. Ma c’è di più, a Toriyama dobbiamo l’uso moderno dell’allenamento nello shonen, ripreso probabilmente da qualche manga sportivo: una scelta al dir poco geniale, poichè comunica al lettore la semplice idea che i personaggi stanno facendo qualcosa anche quando non combattono, e in questo caso, si stanno allenando. Non solo, quest’introduzione permette all’autore di inserire, e giustificare nuove soluzioni per variare e rendere sempre diversi e interessanti i suoi combattimenti, uno stratagemma che aiuta l’autore anche a prendersi pause e riordinare le idee. La presenza di archi narrativi di allenamento oggi è diventata una caratteristica di spicco di alcuni autori. D’altronde Toriyama stesso era spesso afflitto dalla mancanza di ispirazione, la vera piaga di questo mestiere, ed è ovvio che abbia cercato delle soluzioni di ordine pratico; sempre Katsura afferma che negli anni ’80/’90, lui e Toriyama spesso avevano delle lunghe telefonate in cui discutevano del più e del meno, e di tanto in tanto anche di lavoro. Katsura stesso racconta che ai tempi della saga di Majin Bu Toriyama non stava riuscendo a trovare nuovi poteri o tecniche da far usare ai suoi personaggi, e questi gli suggerì di guardare qualche episodio di una serie super-eroistica. Il risultato fu la tecnica della Fusion, in cui i parallelismi con le danze e pose dei vari super-eroi del filone Super Sendai sono innegabili, ma che per la sua stretta peculiarità è il dettaglio meno citato da parte degli autori moderni; Katsura, comunque, riconosce che la paternità della Fusion è tutta di Toriyama.

All’epoca (nota, si riferisce ai primi volumi) era più divertente creare una storia che disegnare tavole, ma sostanzialmente, mi occupo della storia un capitolo alla volta. Ed è per questo che ho finito per impantanarmi. All’epoca del viaggio nel tempo di Trunks, la situazione era diventata orribile. Disegnavo, disegnavo, disegnavo, e il tutto non faceva che diventare più incoerente. (Akira Toriyama, 1995 Daizenshuu 2)

Amo questo manga in proporzione a quanto lo odio, vorrei tanto fuggire dal 1984 e da Dragon Ball e passare ad altro (hai voluto la bici, ora pedala), perchè qualunque cosa mi viene in mente di scrivere mi appare tremendamente inadeguata. Eppure mi rendo conto che non è colpa di questo manga, neppure del suo autore che ha indubbiamente fatto il suo lavoro, è probabilmente colpa mia per l’incapacità di sentirmi emotivamente trascinato come mi capita spesso quando parlo di altri titoli vintage. Proprio non ci riesco, probabilmente perchè Dragon Ball non ci ha mai lasciati, sia come presenza televisiva sia come fonte ispiratrice degli autori moderni (ve lo ripeterò fino alla nausea): è forse tempo che si faccia un passo avanti, si continui sul percorso dell’evoluzione del metalinguaggio shonen che è stato gambizzato quasi sul nascere dalla creazione di una tradizione, o un modo condiviso di fare fumetto. Ma sono ottimista, perchè quel tempo sta probabilmente per arrivare, e penso che fra dieci anni un’analisi del genere, sebbene condotta con prospettive diverse, porrà centrali altri titoli e si finirà per parlare di Dragon Ball e Toriyama un po’ come ho fatto nell’introduzione con i pionieri della prima generazione, sottolineando sempre e comunque il suo primato: è stato il primo manga veramente mainstream dell’epoca moderna.

Ed è su quest’immagine che vorrei chiudere oggi, sul mainstream, sul successo presso le folle, sulle frasi forti dei personaggi sulla bocca di tutti, bimbi e cosplayer, giovani che comprano astucci, zaini, stickers, sulle masse di persone che vogliono Dragon Ball, non importa come e quando, sono interessate solo a consumarne il fenomeno, a comprare la nuova edizione in Blu-ray Disc, non importa se ha trent’anni. Ecco, queste masse, composte da me, da voi, da tutti in qualche modo, siamo stati raffigurati anche in Dragon Ball, e abbiamo un ruolo molto importante, siamo il genere umano. Siamo quella massa ridicola, egoista, superficiale ed essenziale che Toriyama ha parodiato e scimmiottato soprattutto nelle parti finali del suo manga quando era visibilmente stanco. Forse esagero, forse leggo troppo nel lavoro di quest’autore, forse voleva solo scherzare, ma non riesco a non pensare che Toriyama ci odiasse, in pari misura a quanto ci amasse per il successo che ancora gli stiamo garantendo.

Per oggi abbiamo finito, il prossimo appuntamento (non chiedetemi quando, ma dubito entro questo fine settimana) sarà all’insegna di un altro manga che tutti conosciamo, legato più al numero dodici che sette: nel 1985 cominciava anche Saint Seiya.

Giga 10 Dicembre 2013 il 19:17

Bellissima analisi, sono curioso di quando analizzerai i 3 Big (anche se penso prima un altro articolo ci sta tutto). Per me per esempio One Piece � il vero SUCCESSORE di Dragon Ball, nel bene e nel male, ma con gli altri stiamo andando verso un ibridazione con il seinen (e con altri ancora, che sebbene non shonen perch� non jump in s�, rientrano in questa categoria). Veramente curioso di come affronterai il tutto…

Regola 10 Dicembre 2013 il 19:25

Prima di arrivare a One Piece ci sono altri 17 titoli! Comunque non � detto che sar� un articolo a titolo…

Per quanto riguarda l’idea di OP come successore di DB anche io sono su questa linea, per svariati e numerosi motivi che non mancher� di sottolineare.

CorNix 10 Dicembre 2013 il 20:22

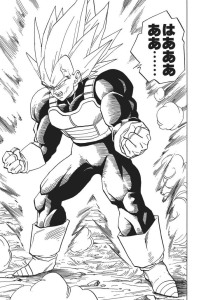

Proprio un bell’articolo! � stata molto interessante l’analisi sia sull’autore che sui “canoni” shonen di DB, certe cose non le avevo mai considerate. Forse ci sei andato un po’ duro con Tori, � vero che avrebbe voluto concludere pi� volte l’opera ma mi sembra che lo spirito del suo manga sia rimasto sempre fedele a s� stesso (cos� come il suo protagonista!); al massimo posso dire che i disegni della saga di Majinbu siano spesso, e si vede, meno curati e fatti di fretta. Io che ho vissuto prima l’anime per intero, quando ho avuto fra le mani il manga per intero l’ho veramente pi� apprezzato come opera, ho apprezzato di pi� il personaggio di Vegeta (che nell’anime mi sembrava davvero solo il “Principe del rosico” 😀 ) ma anche quello di Goku, un protagonista come non ce ne sono stati altri, forse proprio perch� “non matura mai”. DB � un manga che fa sognare, qualsiasi cosa � possibile in quell’universo perch� di fatto non ci sono regole come negli altri manga, anzi, qualcuna ce n’� ma spesso viene disattesa: il problema delle incoerenze di cui accennavi nel tuo articolo precedente. Per� proprio per questa “libert�”, e forse per il fatto che DB sapeva farsi apprezzare comunque, non gliene si faceva una colpa: ricordo che su Internet si faceva quasi a gara a chi trovava pi� errori/contraddizioni dell’anime/manga, ed erano i fan a farlo; oggi invece, prendendo i 2 shonen pi� famosi, Naruto e OP, sembra che i fan dell’uno e dell’altro cerchino apposta l’eventuali incoerenze del “rivale” e non vogliano vedere quelle del preferito… Se � vero che DB � stato un manga che ha influenzato, e continua a farlo, gli shonen della generazione successiva, io dico che non � un male, cos� come per esempio l'”Edipo re” ha codificato il genere tragico ed � stato preso come riferimento per diversi secoli: l’errore � quello di volerlo prendere a modello a tutti i costi e non volersene discostare minimamente, eresia! Gi� il fatto che in Naruto e, in misura minore, in OP vi sia una maturazione del protagonista e dei suoi compagni durante il manga � un elemento che li fa discostare dal “canone”. Voler imitare a tutti i costi � sbagliato, anche perch� ci� inibisce la vena creativa del mangaka, ma non � nemmeno giusto demonizzare tutti quanti i “pilastri” del manga shonen DB che l’hanno reso il manga shonen per eccellenza! Se no si rischia di fare l’errore opposto: voler fare qualcosa di totalmente diverso autoimponendoselo costi quel che costi. Se la nuova generazione di manga shonen sar� innovativa come lo � stato DB ai tempi ben venga, se vi sar� (per ora non ne vedo) una nuova pietra miliare per la 9^ arte giapponese sar� solo un bene. Per ora continuo a godermi gli shonen contemporanei i cui autori sono cresciuti a pane e Jump-che-pubblicava-Dragon-Ball 🙂

Regola 10 Dicembre 2013 il 20:36

Nell’approcciarmi a Toriyama ero veramente in bilico tra il rischio di adularlo troppo e quello di criticarlo in maniera esagerata. Ho cercato la giusta misura ma � stata una stesura veramente sofferta.

Sono d’accordo sui canoni, sul discorso sul protagonista (in qualche modo � un altro modo di intendere la questione, che non fa male). Sulla questione delle influenze, comunque, c’� da dire che il mio intento � soprattutto sottolinearle, ma non criticarle: senza esse oggi non so cosa staremmo leggendo.

CorNix 11 Dicembre 2013 il 10:08

Rileggendo il mio commento, sono stato un po’ troppo di parte ( 😛 ), di certo DB ha anche grossi difetti e non � un male evidenziarli: oltre alle incongruenze, anche la mancanza di spessore dei personaggi (non a caso Mirai no Trunks � il mio preferito) e poi la ripetitivit� delle saghe alla lunga fa venire a mancare quel pathos iniziale (anche perch� alla fine si sa che tutti i buoni deceduti verranno resuscitati con le Sfere del Drago). In questo, trovo che gli shonen in corso abbiano superato tutti, chi pi� chi meno, il loro “precursore” (anche se molti mangaka, per dirne una, ancora sembrano restii a far morire i personaggi “buoni” facendoli uscire di scena per sempre)… Ma penso che se qualunque shonen moderno avesse tutti i limiti che aveva DB, non riuscirebbe a rimanere a galla n� tantomeno ad avere il suo successo (di certo anche perch� i tempi sono cambiati, cos� come sono maturati i gusti dei lettori), mentre l’opera di Tori c’� riuscita e riesce tutt’ora a far appassionare chi ancora non la conosceva (ma il rischio poi � la commercializzazione selvaggia): se ripenso a quanto mi abbia fatto sognare l’anime quando ero adolescente… Questa, per me, � la grandezza di “Dragon Ball”

TVRX T-T 10 Dicembre 2013 il 20:30

Bell’articolo Rego. Premesso che non avrei avuto le competenze adatte per scrivere un simile articolo, non so neanche se sarei riuscito a farcela: Dragonball � una pietra miliare nello shonen moderno, che come hai evidenziato a luci e ombre.

Premetto un’altra cosa: a me Dragonball, sin da quando ero piccolo, (parlo dei miei 7 anni), non mi � mai piaciuto. Per favore non linciatemi. Col manga, comunque, le cose erano un po’ migliorate, anche se purtroppo la mia visione era tremendamente inquinata dall’anime.

In ogni caso, apprezzo moltissimo l’ultima frase con la quale hai voluto chiudere il tuo articolo, (quella relativa all’odio e alla gratitudine di Toriyama): riscoprendo un po’ la storia professionale di questo grande mangaka, non escludo che pi� volte abbia pensato di strangolare i fan lo seguivano con grandissimo accanimento, inducendo poi quei simpaticoni della Shueisha a fargli delle pressioni enormi. Ma d’altro canto, come puoi odiare delle persone che adorano il tuo lavoro?

Aspetto con impazienza i Saint Seiya, (voglio una citazione di Bunta).

Regola 10 Dicembre 2013 il 20:39

Tranquillo, della cinquantina di titoli che prender� in considerazione ti assicuro che ce ne sono tanti che non ho digerito anche io.

La questione dell’odio/amore � molto poetica, strana per essere stata pensata dal sottoscritto: fatto sta che il successo fa sentire a un mangaka la responsabilit� di dover essere sempre al massimo. E non � qualcosa facile con cui convivere, la prova � che non solo Toriyama, molti altri autori, pare non ne vogliano sapere pi� niente di manga a lungo termine dopo la prima esperienza.

TVRX T-T 10 Dicembre 2013 il 21:52

E per me scoprire certe cose � davvero traumatizzante, dato che ho in cantiere e nel cuore un’opera che vorrei realizzare. “Diventare prigioniero di un mio fan”, brrr, sembra la storia di “Misery non deve morire”

ningen 10 Dicembre 2013 il 21:07

Personalmente ho preferito la prima parte di Dragon ball (parlo dell’anime, quello che credo tutti noi abbiamo visto), quella con Goku bambino, forse perch� era pi� genuina e molti degli elementi che poi sono diventati banali (ricerca delle sfere, torneo tenkaichi, onde energetiche, allenamenti, resurrezioni ecc) erano sfruttati molto meglio. Certo � stato elettrizzante vedere la prima trasformazione di Goku in super sayan contro Freezer, ma oggi mi sento di dire, che le avventure di Goku bambino erano molto pi� divertenti.

Erik91 10 Dicembre 2013 il 22:16

Bellissimo articolo complimenti ! =)

Val 10 Dicembre 2013 il 22:18

Bel articolo, complimenti!! Vorrei dire un po anche il mio parere, che e cmq un parere da uno che, non ha mai letto il manga per intero (ho solo sfogliato vari volumetti) e non ha mai visto tutto l’anime (mi sono fermato alla saga di Cell prima del combattimento finale) mentre il resto cmq so come prosegue avendo visto episodi sparsi, AMV, e leggendomi vari articoli wikia sulla storia/mitologia di questa opera. Detto ci�, io sono uno che non apprezza Dragon Ball, o meglio, ne riconosce il valore in parte, ma la sua ostentazione continua nei media/internet, le sue lodi a non finire da parte di svariate categorie di fan… insomma il suo essere TROPPO mainstream mi ha provocato l’effetto esattamente opposto di quello che normalmente forse accade. Io non sono piu riuscito a digerirlo e continuarlo forse appunto per questi motivi. Perch�, a differenza di altre opere che secondo me sono diventate mainstream perch� veramente belle e lo meritano e non il viceversa, in DB semplicemente non riesco a trovare quella genialit� assurda di storia, mondo, personaggi, crescita interiore, intrecci di trama… cose con cui forse mi ha abituato l’epoca moderna dei manga/anime.

In DB, vedo un’idea interessante, ma sfruttata a meta, o anche di meno, da un autore che si e creato un mostro incapace di gestire dopo per i propri limiti di immaginazione, arte, capacita narrative etc.

Forse, dovrei mettermi nei panni di chi ha seguito proprio in quei anni questa serie, avendo anche l’eta giusta, in modo tale da affezionarmi e vederlo come qualcosa di bello e nostalgico che ha segnato la mia infanzia o adolescenza(come mi sembra che e con tipo il 99% di chi mi loda DB all’infinito) pero anche qui non riesco cmq a capire la popolarit�, perch� sto seguendo ora serie piu o meno contemporanee di DB come Yu Yu Hakusho, e Jojo, e trovo in entrambe (nonostante i loro difetti) pi�… originalit�, variet�, sviluppo dei personaggi, dei poteri e delle abilita… Sara che sono uno che odia la monotonia, la scarsa diversit� in generale di qualsiasi cosa, ma a me DB, specialmente nella sua seconda parte da adulto, mi ha spesso annoiato appunto per questi motivi, che poi messi insieme alla troppa esposizione media, mi rendevano perplesso.

Poi, non so in tutto il mondo, ma in Italia in particolare, se da oltre 10 anni continuano a ripeterlo all’infinito in TV a discapito di molte altre serie, vecchie e nuove che invece non trovano lo spazio nel pomeriggio dedicato ai bambini/adolescenti (quindi anche nei loro cuori) (ehm Bleach, Fairy Tail etc) mi sembra abbastanza ovvio che DB si crea di continuo nuove schiere di fan mentre altre opere non vengono nemmeno conosciute il che secondo me e brutto, e DB diventa una sorta di pseudo-religione da otaku dove la sua popolarit� alla fine viene giustificata solo dal numero dei “fedeli” piuttosto che dalla sua reale qualit�. Ogni opera sarebbe giusto apprezzarla nel suo tempo, nel suo contesto temporale, e dare poi spazio ad altro… se no, il “vecchio” di cui parli sopra, sara destinato a durare tanto, anche troppo. Che poi sfoccia in una sorta di “nonnismo” dove si parler� sempre bene delle opere vecchie in confronto alle nuove in maniera molto snob e superficiale, discreditando quelle nuove solo perch� le pi� vecchie sono appunto, pi� vecchie e hanno ispirato le nuove.

Regola 10 Dicembre 2013 il 22:40

Il punto � proprio quello, preso nella sua epoca, negli anni ’80 Dragon Ball ha i suoi meriti, ha raggiunto le masse, ma quella della misura e del controllo dei propri fenomeni � qualcosa che non fa parte delle abilit� tipiche di questa. L’eccessivo abuso televisivo che ne � stato fatto in italia � un’altra storia, che vorrei non condannasse troppo il manga che � qualcosa voluto come grande ed epocale in primis dai fan, e molti di questi sono mangaka che pubblicano attualmente. Purtroppo oggi come oggi, in Italia, a livello di adattamento di animazione non stiamo messi benissimo, e molti hanno deciso alla fine degli anni ’90 di smettere di investire in questo campo perch� non redditizio: adattare ha dei costi, dopotutto, e quindi hanno deciso di trasmettere qualcosa che fosse di facile consumo per lo spettatore. Anche l’orario tipico indicava il fatto che non ci si aspettava troppa attenzione dallo spettatore. Per quello tante opere non hanno avuto la visibilit� che meritavano, ma mentre il mezzo di divulgazione pi� popolare si � impantanato, dal punto di vista della carta, della pubblicazione di manga, � stato fatto tantissimo in Italia (spesso siamo i primi ad adattare alcuni titoli). Il fumetto � meno visibile, � un mondo diverso, ma offre da sempre maggiori opzioni. E molti dei titoli che andr� a citare potranno essere recuperati nella pi� vicina fumetteria, per intenderci.

Il problema dei “fedeli” e del vecchio � ben noto da troppi anni, ahime, e non � qualcosa che troviamo solo nel manga, si possono trovare ovunque gruppi di persone che sventolano la bandiera del “vecchio � meglio”, e sebbene sia coetaneo di alcune di queste persone, io preferisco guardare al fenomeno da un punto di vista storico, e quindi polivalente (lo spiegavo un po’ nella prima parte). E dubito sinceramente che vi sar� mai soluzione a questa dinamica, perch� la nostalgia fa parte di una specifica fase della vita.

Quella variet� di cui parli, inoltre, � qualcosa che voglia con cura sottolineare negli appuntamenti futuri, perch� � un po’ il fine di questa serie di articoli. E spero che facendolo, non dico di riuscire a condividere la passione per alcuni lavori, ma almeno di renderli noti perch� per un appassionato di manga, oggi come oggi, � impensabile approcciarsi alla valutazione di un’opera senza prenderne altre in considerazione.

Ps: se i fanatici di DB si definiscono otaku devono essersi persi un passaggio, dopotutto i titoli seguiti da costoro difficilmente escono su Jump. Otaku � una parola abusata, anche perch� tra le caratteristiche propedeutiche bisognerebbe essere giapponesi. Fanboy magari � il termine che gli si addice.

Val 11 Dicembre 2013 il 14:52

Grazie della risposta.

DB sicuramente ha avuto e ha il suo ruolo importante nella storia, e una cosa innegabile. Forse sono di pi� i suoi fan ad essere il problema, e la gente che vuole sfruttare quei fan e quella popolarit� che sembra che si alimenta da sola quasi. E purtroppo a persone come me, il fatto del “troppo popolare” mi fa alzare oltre all’interesse e alla normale curiosit�, anche le aspettative. Se in tanti, o in troppi, mi ripetono all’infinito quanto figo, bello, grande etc e DB… io nella mia ingenuit� tendo di fidarmi e dire “cavolo, vediamo di cosa si tratta”, per poi ritrovarmi con una cosa che alla mia eta di 20-22 anni(quando avevo iniziato io DB, ora ne ho 27) sembrava molto… semplice, banale, un po da bambini, senza niente che gridi al miracolo diciamo. Creare troppe aspettative e hype per qualcosa e pericoloso se l’opera in causa alla fine non e obiettivamente all’altezza di tutto ci�, non oggi perlomeno, e non potendo andare indietro nel tempo, non posso che giudicarlo usando i standard di oggi.

La cosa curiosa e che… prima di DB, avevo visto sempre su italia 1 puntate sparse di Arale… e sinceramente mi era piaciuto di pi�, non tanto perch� era anche di qualche anno pi� giovane, ma perch� si vedeva e si sentiva chiaramente che era una cosa per i pi� piccoli, un anime che doveva far ridere, e dove l’azione era solo di contorno e superficiale… cosa inoltre abbastanza simile anche nella prima parte di DB con Goku bambino… che non a caso apprezzo di pi�. La seconda serie invece ha fatto quel brutto tentativo di volersi rendere pi� seria e da adulti diciamo, restando cmq nello stesso universo, il che mi sembrava ormai stonare troppo rispetto alle origini.

E poi un’altra cosa che non sopporto dei cosiddetti fanboy (grazie della correzione) sono il paragone tra varie serie con DB usando il POTERE dei personaggi come metro di misura del valore delle serie… Cio�, mi sembra la cosa pi� brutta, aberrante, e da bimbiminkia che dovrebbero essere cacciati via dalle universit� solo perch� fanno sti paragoni!! Del tipo che siccome in DB c’e il super sayian, che e la cosa pi� forte dell’universo, e nessun pg di altre serie tipo naruto, one piece, bleach etc lo potrebbe battere, allora DB vince ed e il migliore… e vi giuro che non una volta ho assistito/ascoltato ste discussioni tristi monotone e ripetitive.

Regola 11 Dicembre 2013 il 15:04

Sfondi una porta aperta: io odio i crossover. Nel senso che non mi chiedo chi la spunterebbe tra due personaggi di due universi diversi ma.. pazienza, � qualcosa che molti bambini fanno, fa parte del “gioco”, che ha tante funzioni tra cui quelle educative. Se vuoi per�, il problema � che siamo (parlo di noi, trent’enni… ok, ho ventinove anni ma mi conto come tale) tutti rimasti un po’ bambini, sotto questo aspetto.

Il meccanismo dell’hype lo conosciamo tutti molto bene, io cerco di proteggermene perch� sono dell’idea che le aspettative (le iper-valutazioni) nascono per essere disattese. Poi per�, dipende da persona a persona: ho amici/conoscenti che mi chiedono serie da vedere, continuamente, perch� hanno riscontrato che mediamente tengo conto dei loro gusti quando gli consiglio un titolo. Ad alcuni piace essere consigliati, ad altri piace cercare ed esplorare. Il problema, semmai, � che gli entusiasti adorano condividere, � nella loro natura e non riesco a fargliene una colpa.

Baldav 10 Dicembre 2013 il 23:04

Ottimo articolo!

Pur essendo anche io dell’idea, come vari prima di me hanno scritto, che la prima parte del manga, con goku bambino, fosse a suo modo pi� ingenua e pi� libera dalla ripetitivit� che avrebbe caratterizzato il manga, devo ammettere che la saga che mi ha affascinato di pi� � stata proprio quella di Majin Buu. Non a caso � in questa saga che si ha un cambio di prospettiva sugli ultimi personaggi rimasti a loro modo “negativi”, come vegeta e soprattutto Mr Satan, che viene ad assumere uno dei ruoli pricipali nella saga, nonostante non abbia nessun potere particolare, se non la sua ingenuit�. Dal punto di vista invece del combattimento mi � piaciuto pure la rottura del clich� del nemico di turno battuto dall’eroe dopo un power-up di un qualsiasi genere, ma al contrario tutti i tentativi di questo tipo falliscono per vari motivi (stupidit� dei bambini per goten e trunks, di nuovo stupidit� di quei due per gohan ed infine il desiderio di salvare tutti di Vegeth per quest’ultimo) e il lieto fine si ha solo con l’impegno di tutti quelli rimasti, in condizione di inferiorit� e solo grazie all’unione dell’energia e dei sacrifici di tutti.

Chiudendo il paragrafo Dragon Ball, mi chiedevo se i suoi articoli fossero su base annuale (sui manga iniziati nell’1983, quelli delll’1984, quelli dell1985…) o, come immagino, per gli anni pi� recenti si concentreranno maggiormente su stili in particolare.

PS tra i 50 titoli che ha annunciato, c’� anche lo spazio per Claymore? Sono molto curioso della sua opinione su questo manga che mi piace molto.

Regola 10 Dicembre 2013 il 23:14

No, manterr� la base annuale fino alla fine; ho scelto l’ordine cronologico perch�… imparziale diciamo, e ho trovato comodo procedere in questo modo.

Claymore… ahh, non vado matto per questo manga, ma era tra la lista di quelli in valutazione, soprattutto per la sua natura abbastanza “borderline”. Di sicuro lo terr� presente, ma il 2002 � ancora molto lontano (c’� da vedere se esco vivo dagli anni novanta).

sciabadibi 11 Dicembre 2013 il 10:33

Bellissimo articolo

Credo che il passo avanti a cui ti riferisci sia una trama orizzontale ben costruita e non improvvisata come in dragon ball.

La nascita dei ninja in naruto e i 100 anni del grande buio di one piece credo siano il miglior esempio concreto di questo passo avanti.

gcesare89 11 Dicembre 2013 il 10:34

far� un discorso un po OT per� non vedo posto migliore o anime che sia pi� adatto a far capire il mio pensiero

Noi italiani non possiamo parlare di dragonball senza considerare un punto fondamentale. Lo replicano ogni due anni (durata media di db,dbz,e gt) e quando lo finiscono ricominciano da capo. Questo ha ormai annoiato tutti noi quasi trentenni che ormai abbiamo degli anticorpi contro goku. non sono un fighetto l’ho adorato e lo ritengo un ottimo anime anni 8. per� ogni anno esce un videogame su db (= naruto infatti quest’anno lo salto) con l’aggravante che ormai non ha pi� nulla da dare essendo finito da “un po’.Proprio ieri parlavo con fisioterapista che era esaltato dall’uscita del nuovo film di db. Questo dimostra come tutti noi siamo affezionati al prodotto, ma sinceramente non mi � piaciuto per nulla, lo vediamo ci lamentiamo, sappiamo che sar� solo uno spreco di soldi e tempo ma lo vediamo lo stesso. Per� ripeto in italia ha dato la nausea, non ho il tempo per capire se negli altri stati � cos� (in giappone mi dissero assolutamente di no). Altra cosa. i “ragazzi” che si occupano dei palinsesti di mediaset non hanno pazienza. Tutti gli anime “nuovi”, ormai vecchi in realt� vengono bruciati in 15 giorni. Esempi a caso:Detective conan (venduto), yu-gi-oh (venduto), bay-blade (venduto), pokemon (venduto), one piece (italia 2), slayers (italia 2) naruto (trasmesso a caso). Ci ricordiamo i “cartoni per universitari”? di Tiraboschi? Non danno tempo per “gli eredi”, certo noi leggiamo e compriamo one piece, naruto etc etc etc mas il “grande pubblico (dato dai televisivi � innegabile) quasi non sa cosa siano…) chiedismo ad un bambino cos’� bleach e attendiamo la risposta. Attenzione! potrebbero volerci secoli

gcesare89 11 Dicembre 2013 il 10:45

non avevo letto i commenti, mi fa piacere che anche voi la pensiate come me

Regola 11 Dicembre 2013 il 10:54

La questione dell’abuso televisivo non � poi cos� OT, l’ho accennata anche io nell’articolo.

Il punto � sempre quello, abbiamo, e stiamo pagando le scelte di un’emittente televisiva che ha trattato un prodotto allo stesso modo con cui tratta le sue soap opera, li ha trasmessi senza preoccuparsi, senza alcuna cognizione di causa. Ma questo lo dicono e lo sanno tutti, ciononostante ogni anno siamo l�: il punto � che la mentalit� da soap opera, in cui tutto � noto, tutto alla fine torna a posto e non ci sono sorprese, � dannatamente funzionale.

Il grande pubblico, come dici tu, ignora l’esistenza di molti titoli (tra cui Bleach che non ha mai visto l’anime approdare da noi). Eppure si tratta di un manga che ha pi� di dieci anni, per i tempi del mercato attuale � gi� vecchio. Ma questi sono problemi dettati da scelte economiche, non appartenenti al pubblico. (Anzi, c’era un tempo in cui alcune indiscrezioni lasciavano sperare una trasmissione da noi).

Vorrei specificare, comunque, che sebbene sia impossibile non fare riferimenti alle serie anime, in questa serie di trattamenti sto volutamente rimanendo legato alla versione manga, perch� come rispondevo sopra, la maggior parte di tutti i titoli che citer� sono stati portati in Italia. E’ una scelta riduttiva, ma legata al fatto che sto cercando di creare una cronistoria del manga. Sebbene anche l� � stato dimostrato che insistere in televisione influenza anche il fumetto: quante ristampe ha Dragon Ball?

gcesare89 11 Dicembre 2013 il 11:17

si la pensiamo uguale. io ho un’amica che ha tutto db manga ma non l’ho mai letto in maga. = inuyasha e ranma

gcesare89 11 Dicembre 2013 il 11:19

storia vecchia l’anime di bleach

Musashi 12 Dicembre 2013 il 00:34

Gran bell’articolo, anche perch� � davvero difficile parlare di DB..

Da una grande amore che avevo per lui quando ero piccolo..ricordo ancora la prima edizione coi volumetti azzurri eheh..oggi l’indifferenza � diventata grande e risulta difficile parlarne

Non mi stupisce comunque il successo che continua ad avere tutt’oggi verso i ragazzini/bambini: diciamo che DB ha tutta una serie di elementi fondamentali (power up, la continua sfida a chi � pi� forte, l’assenza quasi totale di domande di senso, leggerezza e puro entertainment) che attirano inevitabilmente il grande pubblico, rispetto a prodotti molto pi� “complessi” se cos� vogliamo dire. Ma la “complessit�” dell’opera non � garanzia di guadagno e anzi e quello che conta in un mercato come quello del manga � indiscutibilmente il denaro

Un ultimo domanda per me doverosa…non � che a furia di veder dragon ball abbiamo finito per dare troppa importanza al profilo psicologico dei personaggi, alla loro caratterizzazione, all’attenzione eccessiva sull’interiorit� degli stessi e soprattutto all’utilizzo del flashback (le ricorrenti infanzie strappalacrime dei manga shonen odierni)?

Regola 12 Dicembre 2013 il 01:02

Non credo sia Dragon Ball la causa, piuttosto penso dipenda dal fatto che ogni decennio abbia un suo gusto e stile narrativo predominante, in tutto. Basti pensare che molti manga degli anni ’80 erano influenzati dagli action movie che non brillavano certo per profondit�… e cos� via, Matsumoto di Capitan Harlock era influenzato dal cinema noir statunitense, per esempio, oppure shinichiro watanabe da tutta una serie di polizieschi e film western.

Non credo dipenda quindi da una singola opera, ma proprio dall’evoluzione di quelli che sono i vari linguaggi narrativi, dovuta all’incontro di pi� autori (in ogni campo) con i desideri del pubblico.

Sono sempre stato dell’idea che il successo sorride soprattutto a coloro che per talento o fortuna riescono a sublimare le tematiche e presentare un prodotto che abbia in se tutte le caratteristiche del suo tempo: Dragon Ball, con la sua luminosit� e positivit� (l’anime � uno dominio di colori) riflette un po’ l’ottimismo che dominava il decennio in cui � uscito.

L’idea che comunque questa necessit� di introspezione (che trovo personalmente eccessiva in alcuni momenti, soprattutto perch� quando abusata diventa artificiosa) potrebbe anche essere un riflesso della sua mancata percezione non sbagliata. Fatto sta che � un discorso molto generale, e dipende soprattutto da quelle che sono le capacit� e gli obiettivi dell’autore: Toriyama non voleva di certo fare un’opera dal significato profondo, voleva divertire. Altri vogliono commuovere o far riflettere, e sfruttano pertanto quelle tecniche narrative che tanto gli autori moderni amano, come il flashback.

Musashi 12 Dicembre 2013 il 11:55

Concordo con te! pi� che altro per� mi riferivo non tanto agli autori quanto a noi lettori italiani..vivacchiando qua e la su diversi forum o pure parlandone con gli amici mi pare che vi sia una tendenza generale a considerare necessario approfondire psicologicamente i personaggi, costruire storie complicate, e soprattutto a cercare una logica intrinseca in ogni manga cos� da interpretare ogni minuzia all’interno dello stesso, secondo le regole che noi stessi in fondo ci siamo creati. Probabilmente gli appassionati di un tempo, anche perch� non esisteva internet e la discussione sull’ultimo volumetto al massimo la si faceva con l’edicolante o con l’amico di turno, erano molto meno esigenti nei confronti degli autori e alla fine ci si accontentava di power up improvvisi, coincidenze stiracchiate (insomma a nessuno infondo interessava se l’autore non spiegava per filo e per segno il perch� della data azione, c’era uno spirito meno critico e forse per questo pi� genuino), ma mi pare che di questo tu abbia gi� accennato in un precedente articolo e come al solito sto finendo OT XD

Comunque � vero: � lo “spirito del tempo” che decide del successo di un’opera..ma penso che il successo di Dragon Ball sia dovuto a una semplicit� dell’opera che riflette l’unico obbiettivo per cui � nato, divertire con leggerezza, e lo dimostra il fatto che il suo “erede spirituale” che ritengo sia One Piece � campione di vendite da diversi anni. Insomma ci sono cose che indubbiamente e costantemente piacciono al pubblico, al di l� dei loro difetti e forse proprio per la loro semplicit�

Regola 12 Dicembre 2013 il 12:08

Sulla parte delle condivisioni (che ne se parla tanto in questi giorni) con altre persone se ne parla tanto. Una cosa certa, oggi le aspettative sono molto pi� alte anche per un fatto di scelta: internet permette di scegliere e conoscere. E siamo cresciuti con l’idea che quando si sceglie lo si deve fare bene.

Mi spiego con un piccolo spaccato autobiografico: la prima fumetteria nella mia zona ha aperto nel 2001, ma io leggevo manga gi� dal 1995. Per se lunghi anni mi sono dovuto accontentare di quello che trovavo, a volte numeri sparsi di serie gi� iniziate, che non trovavo neppure alla stessa edicola! Sulla mia bici finivo per girare settimanalmente quasi tutta la provincia alla ricerca dei miei titoli, anche perch� non tutti gli edicolanti si facevano arrivare sempre tutto, e per alcuni la parola “arretrati” era tab�. Quindi, quando tornavo a casa con qualcosa ero felicissimo sebbene, al giorno d’oggi, mi rendo di aver comprato cose di dubbia validit�. Ho mantenuto questo spirito (nonostante legga anche in rete) quando mensilmente vado in fumetteria, che per me � ancora un “rituale” importantissimo. Oggi, come allora, ogni volta non posso fare a meno di aggiungere numeri 1, volumi vari che non avevo in programma di prendere facendo lievitare il conto. Eppure torno felice a casa allo stesso modo in cui ero negli anni ’90.

Questo per dire che non bisogna solo conoscere un prodotto, bisogna anche sapere come e con che spirito consumarlo.

Musashi 12 Dicembre 2013 il 13:57

A mio avviso � proprio differente l’approccio al prodotto..per me e molti altri cresciuti col mito della fumetteria nel doposcuola comprare il fumetto rimane come hai detto tu stesso un vero e proprio “rituale”..forse � anche per questo che non riesco mai ad appassionarmi a una serie se la leggo solo su internet..il bisogno della carta stampata supera ampiamente le lamentele del portafoglio

Probabilmente chi si � appassionato leggendo quasi esclusivamente su internet e poi � passato, cosa che purtroppo non sempre accade, alla carta stampata ha un attitudine alla lettura..diciamo..pi� fredda e distaccata. Ancora oggi, non mi interessa se passato di moda e con tutti i difetti che ha, se riprendo in mano un qualsiasi numero di DB e lo sfoglio un attimo, non riesco a non ripensare ai tempi in cui non si poteva far altro che aspettare il fatidico giorno..quando lo si sapeva..in cui sarebbe uscito il prossimo numero

Forse � questo che differenzia il lettore di oggi: il manga viene analizzato, la scelte dell’autore, addirittura dei personaggi sono sempre in discussione, basta leggere il forum per accorgersi quanto siamo diventati “sofisticati” e difficili da accontentare.

Questo non significa che bisogna rinunciare alle critiche, ci mancherebbe, ma forse bisognerebbe sospendere il giudizio e imparare a leggere un manga shonen per quello che �, cercando di avere meno aspettative. I manga shonen nascono per farci divertire e sognare..non si pu� chiedere a One Piece, a Naruto (per riferirsi a quelli di cui si parla per lo pi� nel forum) di risolvere rompicapi filosofici, rispondere a domande esistenziali con un originalit� che neanche i grandi pensatori riescono a mantenere..figuriamoci chi ogni settimana deve preparare un nuovo capitolo per l’uscita successiva