Non siate spaventati dal titolo, in realtà l’argomento che voglio affrontare, sebbene sfaccettato e complesso, è di per se molto semplice. Quello che voglio fare oggi (e la prossima settimana) è lasciarmi andare in una delle cose che più mi piacciono: le lunghe disquisizioni sul metapensiero sul mondo dei fumetti, e in questo caso particolare, proprio di manga che parlano di manga. Un pò come ho fatto con “Riflettori su” all’inizio di questo mese con Medaka Box: ho inserito quel manga nel mio spazio mensile per poterlo trattare, e affrontare la questione del metafumetto (metamanga si può dire?) senza doverlo considerare nella trattazione, e limitarmi a usare i due nominati nel titolo. Ho preferito tenere fuori anche Manga Bomber per il suo tono parodistico, mentre dovendo parlare di manga che trattano manga è ovvia e scontata la scelta di Bakuman… ma immagino vi starete chiedendo, cosa c’entra Hayate no Gotoku??! Ogni risposta verrà data, tranquilli. (Non ho rimosso volutamente i testi dalle immagini scelte per quest’articolo, perchè legati alla trattazione.)

Bakuman è il secondo manga della coppia Ohba&Obata, consacrati al pubblico anni prima dal più noto Death Note, manga che ha rinnovato un genere, creato cloni e sconvolto i lettori di Jump. Personalmente, preferisco Bakuman per motivi che non stiamo qui ad analizzare… ma tengo a sottolineare il fatto che lo considero un manga che può essere letto da chiunque sia appassionato di fumetto giapponese, che può piacere o meno, ed è spesso una fonte ricca di informazioni e riflessioni su questa realtà di un paese quasi ai nostri antipodi. E quello di cui sto per parlarvi oggi è una delle mie chiavi di lettura.

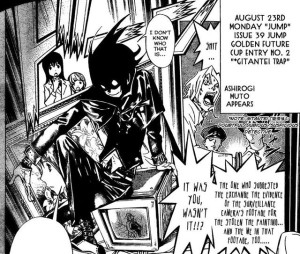

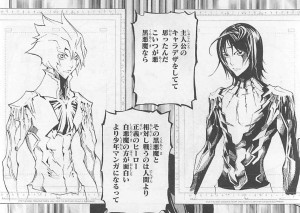

Il problema, almeno per quanto mi riguarda, rispetto a Bakuman è che non mi ha dato così tante informazioni nuove, erano quasi tutte cose che più o meno sapevo già grazie alla lettura di tanti manga e articoli riguardanti questo mondo sin dagli anni ’90… uno dei motivi del successo di Bakuman è stato di aver portato tutte queste conoscenze al grande pubblico, in modo che i lettori di tutto il mondo potessero infine avere un’idea più o meno chiara di quale sia il lavoro e la carriera tipica di un fumettista giapponese. Ovviamente, come ben saprete, la commissione della Shueisha era scettica su questo titolo che mirava a spiegare come nasceva e veniva prodotto un manga, a partire dall’ideazione del soggetto alla stampa delle tavole, ma i due autori sono riusciti a miscelare gli elementi romanzandoli al punto giusto, in modo da non dare una chiara idea di cosa sia corrispondente alla realtà e cosa non lo sia. Poi, un pizzico di malizia nella lettura non guasta: è ovvio che la sceneggiatrice ha attinto a piene mani dalle sue esperienze lavorative, anche quelle con Weekly Shonen Jump, per scrivere la storia, ed è plausibile che aldilà di alcuni degli stereotipi ridondati che come autore possiede, credo abbia inserito diversi riferimenti ad autori realmente esistenti. Se volete qualche mia opinione, il personaggio di Eiji Niizuma mi ha sempre ricordato una strana fusione di Eiichiro Oda e Oh Great!, Kazuya Hiramaru per esempio, il genio che si inventa fumettista e inizia a pubblicare, mi ricorda autori come Hiro Mashima (che è noto aver deciso di intraprendere la carriera di fumettista dopo aver vinto un premio con la one shot Magician).

Gli stessi protagonisti, Moritaka Mashiro e Akito Takagi sono sempre stati identificati come alter-ego dei due autori reali, proprio per la natura del loro rapporto di lavoro: in realtà, Ohba e Obata procedono con un metodo di lavoro “concettualmente” simile, ma pieno di differenze. I due autori, infatti, comunicano via fax e tramite il loro redattore (che cura anche quasi tutti gli incontri col pubblico, essendo entrambi molto riservati); tengono in egual modo conto dell’opinione dell’altro ma le loro aree di competenza sono molto più definite. Obata, a differenza di Mashiro non da quasi mai la sua opinione per quanto riguarda lo sviluppo della trama, avendo riconosciuto personalmente di non essere mai stato un capace sceneggiatore.

In Bakuman si parla molto di manga e di persone che consacrano la loro vita a questa passione trasformandola in un lavoro, viene spesso sottolineato che è un mondo in cui sopravvivere è difficile, e bisogna essere sempre competitivi per continuare ad avere successo. Niente di più vero e falso allo stesso tempo, la storia ci insegna che alcuni autori vengono consacrati al successo e ogni loro opera verrà presa in considerazione e vista con l’occhio permissivo dell’appassionato; autori emergenti, infatti, devono faticare dieci volte di più per ritagliare il loro spazio. Il problema, quello che al mio occhio ha sempre stonato, è il modo in cui viene raccontato il vissuto, da parte di un autore, del fallimento di una serie su Jump: a tratti sembra la fine della carriera, ma nessuno tra tutti i mangaka che compaiono tiene minimamente in considerazione il fatto di aver pubblicato sulla rivista più letta e prestigiosa in assoluto, e potrebbero tranquillamente abbassare le loro pretese diventando gli artisti di punta di qualche rivista o casa editrice meno importante. Weekly Shonen Jump pubblica, solitamente, venti serie: c’è posto quindi per venti autori che possono, almeno prendendo in considerazione una certa fetta di mercato, considerarsi tra i migliori del loro ambiente, sia che il loro manga arrivi primo ai questionari, sia che arrivi ventesimo. La filosofia di vita “Jump o morte” può andare bene per qualche personaggio, non per tutti.

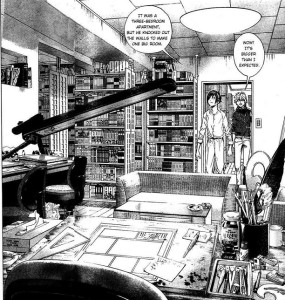

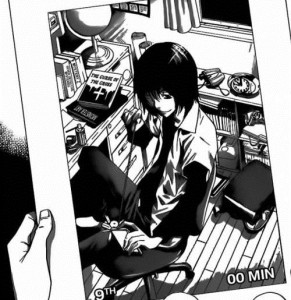

Quale idea di “manga” può quindi uscire da una storia che si imposta su queste rotaie? Gli autori si ammazzano di lavoro, si stressano, rinunciano alle vacanze al solo scopo di produrre capitoli che siano validi, e la parte più stressante di tutto questo è indubbiamente quella legata alla sceneggiatura: Akito e i problemi che affronta sono uno dei temi principali del manga, soprattutto quando si rende conto che il suo socio è diventato un vero professionista e gestisce il suo lavoro in modo esemplare, riuscendo ad avere tempo anche per produrre schizzi e fare tavole di prova su manga che probabilmente non pubblicheranno mai. Ma dietro tutto questo lavoro, sebbene mosso dal desiderio di produrre un manga che possa appassionare e divertire il lettore, alla fine si parla soltanto di soldi. Fin qui niente di male, perchè è gente che con i manga ci porta il pane in tavola (e chi non pubblica non mangia, ricordo ancora quando Ikeda disse che la sua prima affermazione dopo la serializzazione di Rosario Vampire fu “finalmente posso mangiare“), ma arriva al lettore quest’immagine del manga che deve essere interessante per vendere. Ma cosa vuol dire, che un manga deve essere “interessante”? Come si rende un manga “interessante”? Questo non viene detto apertamente, Ohba ha una sua idea personale di cosa voglia dire “interessante” e la lascia intendere attraverso svariati riferimenti in tutta la storia. Più che altro, sembra quasi voglia dire che i suoi manga sono interessanti…

Storie interessanti, personaggi carismatici, colpi di scena assestati al momento giusto, il tutto condito da un bel disegno che è, per certi versi, semplice da raggiungere in confronto alle tre caratteristiche elencate per prime. Tante volte non è facile però, perchè di idee geniali non se ne hanno tutti i giorni (e quelle che si hanno vanno ben gestite e strutturate), e perchè spesso il pubblico ha un’idea tutta sua su cosa sia interessante e come debba svilupparsi un manga che gli piace (e del pubblico, in Bakuman praticamente se ne parla pochissimo). Fatto sta che nonostante sia impossibile sfornare settimana dopo settimana idee stratosferiche è necessario comunque offrire al pubblico questi elementi per andare avanti. Non so voi, tutto questo, a me che sono lettore di manga da un ventennio, è parso tutto tremendamente riduttivo. Perchè in sintesi, l’idea per un manga che venda secondo Ohba è che la storia sia sensata (al punto da dover procedere secondo i progetti dell’autore e non del tipografo) e disegnata bene. E questo, come tante cose in Bakuman, è vero e allo stesso tempo non lo è.

Da un manga che parla di mangaka mi aspettavo qualcosa di più, sinceramente, e non la complessa giustificazione delle motivazioni che hanno portato Ohba a scrivere la sua precedente opera… ma quello è il limite di Bakuman, un manga distante, lontano dal lettore proprio perchè lo sono gli autori stessi. Un manga che descrive un mondo, simile a una piramide, osservandolo dall’alto verso il basso, e quando qualcosa (come la base della piramide) è così lontano non puoi riuscire ad occhio nudo nel distinguerlo bene. Qui, come potrete immaginare, entra in gioco Hayate no Gotoku che fornisce alla questione quel punto di vista che è venuto a mancare, ma qualora siate interessati dovrete aspettare la prossima settimana per la seconda parte di questa mia trattazione.

doncosciadipollo 17 Maggio 2013 il 20:14

conosco Bakuman avendolo letto tutto ma non Hayate no gotoku, quindi non posso fare un paragone tra i due, posso per� dire che ho aprrezzato molto Bakuman nonostante avesse, logicamente, i suoi difetti (molti dei quali descritti nell’articolo).

Una delle cose che pi� ho apprezzato, � stato il suo riuscire a farmi affezionare ad alcuni personaggi, Hinamaru su tutti, l’ho davvero adorato (e visto anche il successo avuto dal personaggio, speravo che fosse rilasciato anche solo un cap di Lontra 11 sul Jump 🙁 )

Finrod 21 Maggio 2013 il 09:36

Senza offesa, ma la tua analisi mi � parsa un tantino riduttiva, forse per� perch� hai scelto di parlare esclusivamente della parte metafumettistica di Bakuman, senza contare ci� che globalmente questo manga ha tentato di rappresentare, e pertanto cercher� di impostare la mia critica sugli stessi argomenti. Peccato non poterne discutere a voce e per intero, sarebbe stato molto interessante.

� chiaro che, essendo uno shonen, debba avere alcune caratteristiche e indicazioni rigide e a prima vista assurde (il tuo “Jump o morte”) che permettano all’autore di inscenare una sorta di battaglia per la vita in un manga che non pu� presentare al suo interno combattimenti classici in cui “ci si mena” per davvero; inoltre, se si tiene conto della trama nel suo complesso, lavorare su Jump (e con un’etica lavorativa molto giapponese che ad un occidentale, me incluso, pu� far storcere il naso) � presentato come la vetta per un mangaka e, al contempo, la sfida che Mashiro deve vincere in memoria di suo zio, il Sogno della sua intera esistenza, ed � quindi chiaro che disegnare per un’altra rivista sarebbe una sconfitta… � un po’ come dire che, in One Piece, anche se Rufy diventa imperatore e non re dei pirati pu� considerare il suo viaggio un successo e non un fallimento (perdona le imperfezioni che dal confronto sicuramente sorgono, ma penso che, IN LINEA DI MASSIMA, possa essere calzante).

In secondo luogo � ovvio che la Ohba parli soprattutto della sua idea di manga e di interessante (ci� che tu descrivi come “sembra quasi voglia dire che i suoi manga sono interessanti”): non vuole minimamente produrre un’opera che parli globalmente ed esaustivamente dei metodi di composizione fumettistica, ma desidera solamente dare un’idea di che cosa siano per lei i manga, i manga “interessanti” e il lavoro ad essi associato, e questo � vero per tutte le opere e i brani metaletterari, dal momento che gli autori, Calvino ad esempio (per limitarsi ad un esempio a noi Italiani molto noto), descrivono soprattutto il LORO modo di procedere e le LORO perplessit� e/o difficolt� connesse all’arte dello scrivere e produrre opere letterarie, altrimenti non avrebbero prodotto un’opera di fantasia, ma un saggio. Altri e diversi metodi di lavorare possono venire citati e descritti (penso alla contrapposizione Ashirogi/Niizuma) ma mai cos� bene e approfonditamente come quelli propri dell’autore, e semplicemente perch� non � questo ci� che si ha in mente di fare (e forse non se ne � nemmeno in grado, te lo concedo).

Poi, ci� che tu riduci ad un “storia sensata e disegni belli” mi pare essere tremendamente riduttivo, senza andare ad indagare come questi due obiettivi vengano perseguiti dagli Ashirogi: disegni pi� o meni realistici e cupi, capitoli autoconclusivi che conclusivi non sono, umorismo serio… � un’ovviet� che un manga debba essere piacevole agli occhi e con una storia sensata, l’interessante � vedere come si arrivi a realizzare, e con quali caratteristiche, queste due indicazioni di massima… Un romanzo deve essere scritto bene e avere un qualche contenuto serio (banalizzo anch’io per rendere pi� chiaro l’esempio), e grazie tante, il bello � vedere come la scrittura venga resa personale e pregevole (complessit� ipotattica, semplicit� realistica e mimetica, ecc.) e quali contenuti essa trasmetta, e in che modo (uso dell’ironia, interventi diretti dell’autore, scelta di analizzare o meno l’interiorit� dei personaggi, ecc.).

Ultimo (e meno male, si dir�) punto: la storia di Bakuman non � cos� lontana dal lettore come tu sembri ritenere. La vita dei mangaka � distante dal lettore, e anche, forse, l’impegno e la dedizione di cui danno prova i due protagonisti e gli altri fumettisti, dal momento che l’anello di congiunzione, ci� che ha fatto amare a cos� tante persone bakuman, � la complessa e umana rete di relazioni reciproche che i personaggi del fumetto intrecciano tra loro: l’amore tra Mashiro e Azuki, l’amicizia tra gli Ashirogi (includo nel duo anche Azuki e Kaya), la loro rivalit� con Niizuma, il rapporto tra Hiramaru e l’esimio Yoshida, ecc. Questo interessa perch� questo � reale e vicino a tutti noi. Poi, come gi� detto, essendo un articolo basato solo sulla metaletterariet� di bakuman, forse non ne hai voluto parlare di proposito.

Scusa la prolissit�, scrivo pochissimo sul forum per questo, e lasciati anche ringraziare per i tuoi eccellenti articoli, solo in questo ho riscontrato un pensiero diverso dal mio, ritenendo perci� “cosa buona e giusta” intervenire. Faccina che ride

Regola 21 Maggio 2013 il 12:06

Grazie per l’intervento e non preoccuparti per la lunghezza del commento, anzi, incoraggio sempre a presentare opinioni e visioni diverse dalle mie qualora presenti.

Come confermi tu, io mi sono limitato alla metaletterariet� volontariamente essendo costretto a recintare gli argomenti e sorvolarne parecchi. Riguardo al “Jump o Morte”, usato per caricare le battaglie dei vari fumettisti ho veramente sentito la mancanza di qualcuno che puntasse a un’alternativa, cos� come � stato presentato il passaggio a un’altra rivista della stessa casa editrice (cosa successa realmente a diversi autori famosi), mi sarebbe piaciuto leggere di qualche autore che “abbassava il tiro” e conduceva questo lavoro senza pi� mirare alla vetta.

Quando dico che Bakuman � un fumetto lontano dal lettore mi riferisco, e questa se perdonate � una mia visione personale maturata da varie esperienze, al fatto che entrambi gli autori sono persone molto riservate, poco inclini ai contatti con il pubblico. E questo � qualcosa che si riscontra leggendo Bakuman. Ovviamente non lo riduco a un difetto, ha anche i suoi vantaggi, ma � una mancanza che ho sentito nella lettura del manga.

Per il resto sono d’accordo con te, per la natura “shonen” di Bakuman e tutto quello che ne deriva (comprese le critiche che mi � capitato di leggere/sentire, riguardo a come � stata gestita la storia d’amore tra Mashiro e Azuki, che io non ho mai condiviso).

Purtroppo lo scontro di un’eventuale discorso di persona (che piacerebbe fare anche a me) � proprio sul concetto di manga che viene da Bakuman, ho deciso di occuparmi di questo argomento (in maniera anche sintetica perch� non � assolutamente mainstream) proprio perch� � stata l’impressione che ho avuto nella lettura di tutto il fumetto. Per questo ho deciso di contrapporre all’opera un frammento di Hayate no Gotoku nella seconda parte (che spero leggerai questo gioved�), perch� a mio avviso, le due visioni si completano e non oppongono come potrebbe sembrare dall’accattivante titolo che ho scelto.